国語

225.高校国語の科目

現在の学習指導要領では、高校国語は次のように分けられています。 <必修科目>「現代の国語」「国語文化」 <選択科目>「論理国語」「文学国語」「国語表現」「古典探究」 このように分けられた理由として、文部科学省は『伸ばした […]

220.自宅にある本の冊数と成績

小学6年生と中学3年生を対象に4月に行われた全国学力テストの結果が7月29日に公開されました。このテストに合わせて行われた児童生徒へのアンケート調査では、自宅にある本の冊数が多いほど成績が良くなる傾向がみられました。 教 […]

202.書き抜き問題の答え方③

テストの答え方で最も大切なことは、答えの部分を正しく引用すること(=正確に書き写すこと)です。このことを第一段階として、『国語テストの答え方指導』(遠藤真理子著、学芸みらい社)では、「書き抜き問題の答え方」を四段階で解説 […]

201.書き抜き問題の答え方②

テストの答え方で最も大切なことは、答えの部分を正しく引用すること(=正確に書き写すこと)です。このことを第一段階として、『国語テストの答え方指導』(遠藤真理子著、学芸みらい社)では、「書き抜き問題の答え方」を四段階で解説 […]

200.書き抜き問題の答え方①

テストの答え方で最も大切なことは、答えの部分を正しく引用すること(=正確に書き写すこと)です。このことを第一段階として、『国語テストの答え方指導』(遠藤真理子著、学芸みらい社)では、「書き抜き問題の答え方」を四段階で解説 […]

198.机に辞書と図鑑を

こどもの学習机に国語辞典や図鑑をさりげなく置いておくことをお勧めします。こどもに何かを身につけさせようという大人の「力み感」を抜くことで、こどもは解放的な気持ちになります。国語辞典や図鑑は、その分厚さが特別な贈り物にも見 […]

196.本をノートにする

わたしの中学校時代のかすかな記憶をたどると、国語の教科書にはたくさんの書き込みをしていました。国語教師の指導によりそのようにしていたのか、自分なりに工夫をしていたのか記憶が定かではありませんが、授業中に教師が教えてくれた […]

185.問題集と「味読」

小学生からは教科別の学習がはじまり、理解度はテストの点数で測定されます。但し、先生から学期に一度渡される通知表には、テストの点数のみならず授業に臨む姿勢や態度などにより、細分化された評価が児童に与えられます。各教科の指導 […]

165.読解の強化書

私たちインフィニットマインドのオウンドメディア「読解の強化書ー2023年度小学生版ー」を公開しました。 オウンドメディア(Owned Media)とは、自社で保有するメディアのことです。「こどもの語彙力・読解力」を中心に […]

162.読書の価値を「読書通帳」で

※「読書通帳」は株式会社内田洋行の登録商標です※ 図書館などに設置されている「読書通帳」は、文字通りこどもが持つ通帳です。この通帳には、貸出履歴に本のタイトルや日付、借りた本の金額までが印字されています。 「読書通帳」は […]

155.読解力のトラックマン

国別の野球世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシック ( 英語: World Baseball Classic 、略称: WBC )がいよいよ始まります。注目を集めているダルビッシュ投手は、練習において常にマシンを […]

154.説明せよ

こちらは東大の入試問題の一部です。「問い」に注目すると「説明せよ」のオンパレードです。 日本国内で最難関の一つとされる東大は、この問題に正しく答えることができる人材を求めていると言えます。正解か不正解かは別として、このよ […]

135.読解の指導にデータの活用を

デジタル教材の普及に伴い「紙教材かデジタル教材か」をテーマに、いたるところで議論がされています。子どもが学ぶ教材が紙であれデジタルであれ、それぞれに強みと弱みがあります。特にデジタル教材については過去の事例が少ないため、 […]

130.「書くこと」で評価される読解力

「読解力を高める」という宣伝文句からは一般的に「読む力が高められる」と捉えられるでしょう。「読解力」は「文章を読んで理解する力」という文字で構成されているため、そのように捉えるのはもっともなのですが、テスト等で測られる読 […]

121.「いいね」は可能性となる

「教育科学国語教育」2021年9月号に『書くことの環境づくり・授業づくり-「いいね」の数が、その子の可能性となる』と題した山本純人先生(埼玉県特別支援学校坂戸ろう学園)の記事があります。 話す・聞く・書く・読むの中で一番 […]

118.知的に教えること

教えるとは、当たり前の言葉に置き換えることではない。そこに何らかの知的好奇心、知的興奮が伴うようにすることである。たとえば「青」という字の意味を教える場合、子どもに「辞書を作るひとになってもらいます。青という字に解釈を加 […]

117.教科の分類にとらわれず

「国語」という教科から連想される言葉として、「ことば」や「文章」などの文字の情報をイメージされる方が多いのではないでしょうか。 一方、「算数」という教科から連想される言葉としては、「図形」や「計算」などが挙げられるのでは […]

112.100個の問いを作れ

日本教育技術学会名誉顧問の向山洋一先生は、教師の力量を上げるために「国語の教科書の見開き2ページで、100個の問いを作れ」と指導しています。 教師は、たくさんの問いを考えた後に、実際の授業ではどの発問をするのか選択します […]

111.言葉をたくさん知っていること

言葉をたくさん「知っていること」は素晴らしいことです。幼少期から難解な言葉を覚えている我が子を見ると誇らしく思えるのが親心というものではないでしょうか。 一方、「学習」の場面ではその豊富な語彙を「使うこと」ができて「語彙 […]

108.「音読(すらすら読み)+α」の課題

子どもたちの学習の基礎力を養ううえで「音読」はとても重要です。文部科学省は「すらすら読めること」が学習の前提である、と紹介しています。 音読をする文章の横に鉛筆でマルを5つ書いて、音読に取り組むごとに赤鉛筆で塗りつぶす、 […]

94.音読(すらすら読めること)は学習の前提

文部科学省のホームページには「音読」について多くの情報が公開されています。文部科学省「音読」のページ「すらすら読み」の箇所を以下にまとめました。 すらすら読めることは「学習の前提」であり、すらすら読めること自体が国語学力 […]

84.成績アップに「音読」を

『国語を得意にするうえで最も重要なこととは何でしょうか? それは、最後まで文章を読みきることです。国語の読解問題では、文章の内容を正しく読み取り、設問に正しく答えることが求められるからです。しかしすべての受験生が読解問題 […]

52.読解力とワーキングメモリ

私たちが提供している『読解力養成講座』受講生の保護者様から、その学習効果について様々な声をお寄せいただいています。 『自分から本を読むようになった』『問いに的確に答えることができるようになった』『学力テストの点数が大幅に […]

50.「読み聞かせ」に「やり取り」を

『ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ』(加藤映子著 かんき出版)に『ダイアロジックリーディング』という手法が紹介されています。 こどもに読み聞かせをする時に、日本では一般的に聞き手であるこどもは受け身です。一方、アメリカ […]

36.いまも大切!江戸時代の学び方

江戸時代に寺子屋で活用されていた学習方法をご紹介します。 まず【素読(そどく)】です。これは、意味が分からなくても声に出して読み上げ覚え込む、という学習方法です。 素読の後は【返読(へんどく)】です。教師の横で繰り返し音 […]

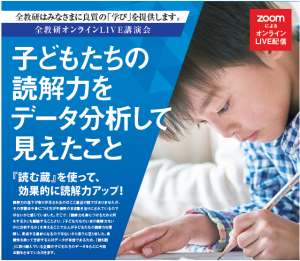

28.読解に関するオンラインセミナー

7月23日(金)19時30分から20時30分に、株式会社全教研主催のオンライン講演会が開催されます。『子どもたちの読解力をデータ分析して見えたこと』と題して、当社本部長の秦がお話をさせていただきます。 小学生から高校生を […]