277. 「資料読み取り問題」を考える③_2026年大学入学共通テストから

今回は「資料読み取り問題」に必要な「目的適応」「推論」の各力について解説します。 「目的適応」とは、問いに合わせて情報を取捨選択する力のことです。「資料読み取り問題」では具体的に次の力が求められます。 ・すべてを読むので […]

276. 「資料読み取り問題」を考える②_2026年大学入学共通テストから

「資料読み取り問題」を解くうえで、最低条件として図表や資料を「読む力」が必要です。具体的には以下に見られる変化・関係性・構造把握の力が求められます。 ・グラフの増減・表の数値関係・地図・模式図の構造把握 関連のないデータ […]

275. 「資料読み取り問題」を考える①_2026年大学入学共通テストから

今年の大学入学共通テストで出題された問題から、私たちは多くのことを考えさせられました。それは、入試傾向や受験対策という観点だけでなく、学力観、教育を取り巻く環境、学び方、評価等について多くのメッセージを受け取ることができ […]

274. 3分30秒の運動

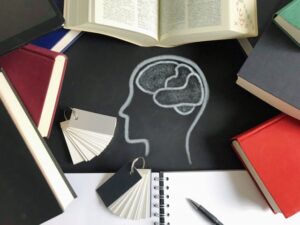

早稲田大学の研究チームは、わずか3分30秒の低強度運動が子どもの認知機能と気分を向上させることを世界で初めて明らかにしました。ストレッチやバランス運動などの短い活動が、座りっぱなしによる覚醒度の低下を防ぎ、思考の反応速度 […]

273. 好奇心に火を灯す

テキストや問題集を開き、そこに書かれている問題を解くことだけが勉強ではありません。また、問題が解けずにいる生徒に対して、技術的に指導をすることだけが教科指導ではありません。 情報過多の現代において、こと子育てや教育に関し […]

272. 「放任」が生み出す学びの環境

脳は「予測を作り出す臓器」です。脳は、自身の経験からこの世界がどうなっているのかを予測しています。その予測と実測との誤差が生じれば、日々アップデートを繰り返して学習しています。 ある程度の経験を積んだ大人は「こうきたら、 […]

271. スキーマの構築

「スキーマ」とは「物事を理解するための枠組みやパターン」のことで、過去の経験や知識に基づいて形成されます。 私たちは様々な経験や体験を通して物事を理解してきました。そして新しい情報を得る際には、既に持っているスキーマを修 […]

270. 社会参加につながる学び

私たちが「語彙」について語る場合、それは主に国語科としての話が多くなりがちですが、広く学習基礎能力としての「語彙」を捉える必要があります。「語彙力」は、学習の基礎・土台であり、それらが多ければ多いほど視野が広がります。 […]

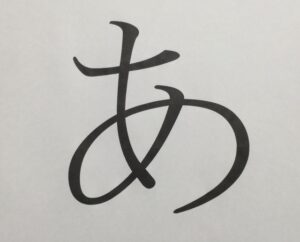

269. 「あ」ではじまる言葉

『30秒間で「あ」で始まる言葉を思いつく限り挙げてください。』これはワーキングメモリに働きかけるトレーニングとして、子どもへの学習指導の現場でよく使われています。 別の問題をご紹介します。①次の1~4の文の[ ]に入 […]

268. 脳は疲れない

「脳疲労」に関連したウェブページや解説動画を見ると「なんとなく」共感を持ちます。しかし、池谷裕二氏によると脳はタフに作られており「疲れない」ということです。 『もし勉強していて疲れを感じたとしたらそれは脳ではなく、目や肩 […]

267.脳トレの目的

書店に行くと「脳トレ」コーナーには多くの書籍が並んでいます。問題作成者の努力に敬意を払いながら毎回数冊は購入しています。一冊に掲載されている問題数やバリエーションが豊富で、購入者としてのお得感も得られます。世代を問わず、 […]

266. 「主体的な学び」が学力を引き出す

「家庭の経済と学力には相関がある」というレポートは、新聞やWebメディア等でたびたび報じられています。親の所得や学歴といった「社会経済的背景」(SES)の指標の一つとして、自宅にある本の冊数を挙げ、テスト結果との比較がさ […]

265. 「読める」と「わかる」の壁③

「読める」と「わかる」の壁への支援策として、生徒の「負荷を下げて力を伸ばす」教室でできる例をご紹介します。 まず、各段落の要点を1行にまとめることが挙げられます。ある段落を「誰が、何を、なぜまたはどのように」でまとめるこ […]

264. 「読める」と「わかる」の壁②

今回は、読解のプロセスで起きている「つまずき」の4つの要因をご紹介します。 1つめは、文章を読み進める間に「前の情報」を保持、更新することができず、文章の内容が分断される「ワーキングメモリのオーバーフロー」です。 2つめ […]

263. 「読める」と「わかる」の壁①

教科指導や家庭学習の場面では次のような「つまずき」が見受けられます。「スラスラと音読ができ語彙のチェックテストにはいつも合格するが、文章の内容を尋ねると沈黙する」「短い文の問題にはスムースに解答しているが、段落が増えて文 […]

262.読解力の土台となる「語彙とワーキングメモリ」

読解力は「ことばの材料(語彙)」と「頭の作業台(ワーキングメモリ)」のかけ算で伸びます。ことばの材料が増え、作業台が整うほど、子どもは行間をつなぎ、意味を組み立てる力を身につけることができるからです。ここで重要なことは、 […]

261. ゲーム依存とワーキングメモリ②

前回に続き、今回のコラムでは家庭で取り組むことができる実践例をご紹介します。 基本的なスタンスとして、「やめなさい」のように「取り上げる表現」をやめて「切り替えの成功体験を積ませる表現」が考えられます。「終わりやすい区切 […]

260. ゲーム依存とワーキングメモリ

「気づけば何時間もゲームをし続けている」「宿題よりゲームを優先している」「ゲームをやめる約束を守れない」こうした背景には、ワーキングメモリと報酬系(ドーパミン)の関係が潜んでいると考えられます。 ワーキングメモリは「一時 […]

259.読めているのに理解できていない生徒②

前回の記事に続き、今回は具体的なアプローチをご紹介します。 ワーキングメモリは、「文章の前半を覚えておきながら後半を読む」「登場人物と出来事を関連づけて理解する」といった、「情報の記憶と処理」を支えています。(因みに、ワ […]

258.読めているのに理解できていない生徒①

生徒の授業中の様子について、「音読はスラスラできているのに、内容を聞くと答えられない」といった事例を学校や学習塾等の先生方からたびたび耳にします。 一見“読めている”ように見えるのに、実は意味を理解できていない生徒は、授 […]

257.高齢者のワーキングメモリ

『高齢者が健全な脳と心のはたらきを減弱させることの背景には、ワーキングメモリが加齢とともに低下することが挙げられる。ワーキングメモリは学習や理解などの基盤をなすが、発達的には、数字や単語を集中して記憶する短期記憶や、過去 […]

256. 読むたびに混乱する子どもの頭の中で起きていること

「読んでいるのに内容がつかめないんです」「音読はできているけど、何を読んだのか聞くと“わからない”と言うんです」これは、教育現場や保護者からよく聞く悩みです。こうした子どもたちの頭の中では、いったい何が起きているのでしょ […]

255.未来の先生へ

一般社団法人ワーキングメモリ教育推進協会の湯澤正通代表理事と野瀨愛未理事による共著『未来の先生へ』が出版されました。『未来の先生へ』というタイトルからは若い人向けの内容を連想されるかもしれませんが、教育の現場で日々子ども […]

254.「1日1話」で育脳

子どもの成長にしたがい、コミュニケーションの機会が減っている、と感じる保護者の割合が4割に及ぶというアンケート結果があります。「小学生の親子関係に関する調査」 コミュニケーションが減ってきたと感じる学年は「4年生(21. […]

253.ボードゲームとワーキングメモリ

公立諏訪東京理科大学の篠原菊紀教授は、ボードゲームについて『脳にとって大切なのは仕事や学業など強制的な作業ではなく、楽しみのため自発的に行う”余暇活動”であること。ワーキングメモリと思考が必要なボードゲームは認知機能の維 […]

252.8週間後も効果が続く「学習前の運動」

長期にわたり記憶の定着を図るうえで効果的な方法が紹介されています。『神戸大学ニュースサイト』から引用をします。 『「運動後に学習(運動条件)」もしくは「座位安静後に学習(安静条件)」という条件の中で、単語の記憶学習を行い […]

251.学習の基盤は国語力_東大生講師へのアンケート調査から

現役の東大生講師へのアンケート調査によると「学習で最も基盤となる科目は何か?」の問いに対して、77%の講師が「国語」と回答しました。これは、「数学」17%、「英語」4%を大きく上回っています。その理由については以下の回答 […]

250.ワーキングメモリにかかる負荷②

「ワーキングメモリにかかる負荷①」の続編となる今回は、いま教育現場で多くの先生方が共通して生徒に感じている「課題外在性認知負荷」について引用をしながら解説します。 課題外在性認知負荷が下がった状態では、本丸の課題にたどり […]

249. 睡眠中に「記憶の準備」

富山大学の井ノ口馨教授らの研究チームが発表した研究結果によると、人が寝ている間に、脳は翌日に備えた記憶の保存場所を用意していることがわかりました。つまり、新しいことを覚えるために睡眠が重要な役割を果たしているのです。 読 […]

248.脳の働きを活性化する紙媒体

東京大学の酒井邦嘉教授は次のように述べています。『人間の脳は、いつ、どこで、誰が、何をしたかをエピソードとともに覚える。紙の教科書であれば、どのページのどこに書かれていたかの位置関係や、手触りといった様々な手がかりがあり […]

247.ワーキングメモリにかかる負荷①

ワーキングメモリは作業・処理するために情報を一時的に記憶する機能です。「作業・処理するために」という点がポイントです。一時的に記憶するだけではなく、何かしらの作業や処理が伴います。必要な時にその情報を取り出すこともワーキ […]

246.ワーキングメモリが弱い児童へのサポート

子どもたちは、自分の困難をうまく言葉にできないことが多く、「自分はダメな子なんだ」と思い込んでしまうことがあります。しかし、先生や関わる大人が少し視点を変えて、「この子は何に困っているのか?」と考えるだけで、その子の学び […]

245.新しい「無学年式」の学び方

「現在の学年」という枠にとらわれない学習方法である「無学年式」を取り入れる学習塾等が注目を集めているようです。従来型のいわゆる「学年制」の学習方法との大きな違いは、子どものペースに合わせて学力の定着を図ることができること […]